Mucho se ha escrito sobre el movimiento sindical argentino desde el surgimiento del peronismo en adelante. Pero ¿qué sucede con aquellos primeros años del siglo XX, cuando las organizaciones obreras no habían cultivado prácticamente ningún poder político, eran objeto de constantes luchas ideológicas y de la represión del Estado Nacional?

Publicado el

25/11/2024

Etiqueta(s):

Resumen

El aficionado a la historia argentina imaginará que dicho conflicto empieza en 1919. Por motivos de exactitud, habrá que remitirse a unos años antes. Ya en los albores de dicha centuria se comenzaba a dejar claro el miedo patente entre el patriciado argentino ante la posibilidad de revolución social, producto de la modificación de las relaciones de producción. El país había pasado de una confederación de estados muy poco articulada, despoblada y con una industria en gran medida artesanal, a 50 años después ser una república federal que multiplicó por 7 su población de 1 millón de habitantes y que ya parecía dar indicios de una creciente vocación industrial en sus ciudades (Cortés Conde y Gallo, 1978).

Ante esta revolución económica y productiva, las clases altas argentinas mostraron una respuesta variada, en la que predominó el rechazo absoluto. En 1902, por ejemplo, ante la huelga marítima en el puerto de Buenos Aires, se llegó a correr el rumor de que 30.000 obreros armados estaban avanzando por la ciudad, dispuestos a tomar la casa de gobierno (Oved, 1978). Esto por supuesto nunca ocurrió, pero sirvió para dar pinceladas de la manera en la que reaccionaría la aristocracia casi dos décadas después.

Hay que ubicarse en diciembre de 1918, en medio de una crisis económica que azotaba al país producto de los tumultos militares y políticos en la Vieja Europa, enfrascada en una guerra que diezmaría a lo mejor de su juventud. Los trabajadores de la empresa “Talleres Vasena e Hijos”, fundada por un inmigrante italiano, inician una huelga con el objetivo de recomponer sus condiciones laborales afectadas por dicha crisis. Es fundamental aclarar que los obreros metalúrgicos se encontraban nucleados en la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, dentro de la FORA V Congreso, de marcada ideología anarquista (la CGT sería fundada 11 años después, con una ideología contraria de carácter socialista).

Ese panorama puede apreciar el lector cuándo, el 7 de enero, mediando las buenas relaciones del hijo mayor de los Vasena con el gobierno de Yrigoyen, se hacen presentes como de la nada un grupo de vehículos de policía y de los bomberos que comienzan a disparar contra los trabajadores que formaron un piquete en la entrada de la fábrica de Nueva Pompeya. A esto se le sumaron los policías que ya se encontraban allí. Entre la batahola de tiros, gritos y sablazos de la policía montada, la jornada se cerró con un triste número: 4 obreros muertos, 3 de ellos a balazos cuando estaban refugiados en sus casas, y entre 20 y 30 heridos (La Nación, 08/01/1919).

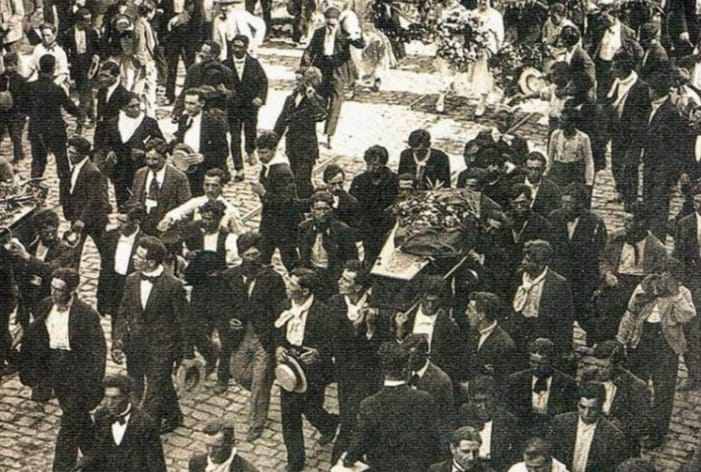

Ante esto, es difícil sintetizar todo lo que sucedió, pero habrá que hacer un esfuerzo. Por un lado, Alfredo Vasena aceptó reunirse con los obreros, recibiendo en la propia fábrica los reclamos que habían sostenido desde hacía varias semanas: Aumento del jornal de entre un 20% y un 40%, jornada de 8 horas, pago de jornales y horas extra y recontratación de los obreros despedidos por causa de la huelga. El industrial prometió contestar a sus demandas, pero como el lector con algo de sagacidad se imaginará, los metalúrgicos se quedaron esperando. Por otra parte, el 8 de enero, varios gremios, tanto dentro como fuera de la FORA, convocan a una huelga general, que se hace efectiva al día siguiente. La parálisis en la mañana del 9 era prácticamente total. Los únicos obreros que se apreciaban en la calle eran aquellos que conformaban el cortejo fúnebre, que se dirigía, por miles, al Cementerio de La Chacarita, para velar a sus 4 muertos de las jornadas anteriores. Los accidentes en el trayecto no se hicieron esperar, pero lo que más le interesará al lector, más incluso que la respuesta injustificada de las fuerzas de seguridad (emboscando en el cementerio a las familias, compañeros o simplemente personas solidarizadas con los muertos), fue que se ordenó, por parte quizás del poder ejecutivo o de los mandos de las fuerzas, el acuartelamiento de la policía y la militarización de la Ciudad de Buenos Aires (Asquini y Koppman, 2020). Sin temor a exagerar, se podría hablar a partir de aquí de una guerra civil de baja intensidad.

Como si esto fuera poco, a las fuerzas del orden se sumó en la labor represiva una asociación civil (porque grupo parapolicial suena muy fuerte, quizás), de la que el lector habrá escuchado hablar: la Liga Patriótica Argentina (a partir de ahora, LPA). No haría falta explayarse sobre el pensamiento de este grupo, ya que sería llover sobre mojado, teniendo su manifiesto publicado en el diario La Nación, en la edición del 16 de enero de 1919 (en el cual se proponen “impedir las conferencias públicas y en locales cerrados no permitidos sobre temas anarquistas y marxistas que entrañen un peligro para nuestra nacionalidad). Formados mayormente por los hijos de las familias aristocráticas de la sociedad (Anchorena, Martínez de Hoz, Roca o Iriondo son algunos apellidos que aparecen mediante una búsqueda no tan exhaustiva), identificaban la acción sindical como una lisa y llana “traición a la patria”, y se comportaron así.

Amén de las cifras de obreros muertos, que durante los días 10 y 11 podrían haber llegado hasta el triste número de 1356, sumándose a los casi 5.000 heridos (La Protesta, 23/01/1919) se dio inicio a un hecho igual de tristemente célebre: “La caza del ruso”, esto es, razias contra la población judía de Buenos Aires. Para que el lector se ubique, se estaría hablando de que en la ciudad había una población de casi 100.000 judíos, la inmensa mayoría de los cuales habían llegado desde Europa Oriental (de ahí el adjetivo coloquial “ruso” para designar a los judíos argentinos). Los jóvenes de clase alta que integraban la LPA, identificando al “ruso” con “el bolchevique y el maximalista”, se decidieron a acabar con esa población a la que veían como naturalmente subversiva. Y no sería exagerado hablar de “acabar”, siendo que le dieron a Buenos Aires el dudoso honor de ser la única ciudad del continente americano en la que se efectuó una matanza multitudinaria de judíos (conocida como Pogromo, por una palabra proveniente del ruso). Pinnie Wald, periodista judío de origen polaco, narra en el excelente libro de Koshmar (1929) los ultrajes, torturas e interrogatorios que él mismo sufrió cuando fue detenido durante esas jornadas, y también los de toda la población judía argentina, que sigue recordando esos sucesos hasta el día de hoy. Y todo esto, en el mejor de los casos, con una indiferencia escandalosa por parte de las autoridades del Estado Argentino.

Mientras se sucedían esta serie de emboscadas, tiroteos, y ataques a los barrios obreros (que fueron correspondidos, por ejemplo, cuando un grupo de trabajadores sitió la fábrica de Vasena con Alfredo Vasena dentro de ella, quien se salvó por los pelos de que la incendiaran), las diversas organizaciones obreras, así como los partidos socialistas, consiguieron darles una victoria pírrica a los manifestantes a través de la negociación con el gobierno nacional. Ya hemos hablado de la participación de la FORA V Congreso (anarquista) en el impulso a las movilizaciones, con su periódico La Protesta, siguiendo muy de cerca los acontecimientos y llevando adelante una auténtica agitación de las masas obreras. A su lado, el Partido Socialista Internacional (comunista) tampoco cuestionaba la continuidad de la lucha obrera (Camarero, 2020). Del otro lado, se tienen las posturas de la FORA IX Congreso (sindicalista revolucionaria), más proclive al diálogo con el gobierno nacional, intentando convencer a los obreros de terminar lo antes posible con la huelga, y negociando en su nombre con el presidente Yrigoyen y el general Dellepiane, jefe de la Policía Federal. Entregaron las demandas de los obreros metalúrgicos de Vasena, agregando la de la libertad a los detenidos. Dichos esfuerzos fueron apoyados por el Partido Socialista y el Partido Socialista Argentino. No debe confundirse a este último con el Partido Socialista Independiente (PSI), de carácter más moderado.

Fue esta capacidad de negociación de parte de las organizaciones sindicales y los partidos obreros, junto con una notoria voluntad de mediación por parte del gobierno nacional, lo que llevó a que el 14 de enero, luego de una semana de enfrentamientos, Luis Dellepiane y el presidente llegaran a un acuerdo con ambas FORA, que incluía la libertad a los obreros detenidos, aumentos salariales entre el 20% y el 40%, una jornada laboral de 9 horas y la reincorporación de los despedidos. 2 días después, la ciudad amanecía como si nada hubiera pasado.

¿Sirvió esto para aplacar el miedo entre la clase dirigente argentina ante la “revolución bolchevique, judía y anarquista”? Por supuesto que no. En varios cuarteles y embajadas se llegó incluso a hablar de la posibilidad del establecimiento de un “Soviet de Buenos Aires”, y la respuesta de las fuerzas federales y el empresariado ante semejante situación solo sería un presagio de lo que sucedería 1 año después en la Patagonia Rebelde (un presagio también de la creatividad argentina para poner nombres a sus tragedias), conflicto entre los jornaleros de Santa Cruz y la Sociedad Rural local, y que fue mucho más sangrienta que lo que se ha contado en este breve artículo. Pero eso será dejado para más adelante.

Referencias

- Asquini, Sabrina y Ludovico Koppmann, Walter. «Espías, rusos y maximalistas en el verano de 1919. La Semana Trágica revisitada desde las fuentes diplomáticas y periodísticas», Revista del Centro de Estudios Avanzados, n.º 44 (2020), https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/article/view/28069/31000.

- Camarero, Hernán. 2020. «Contra La Corriente. La Oposición De Izquierda En Argentina, 1929-1933». Archivos De Historia Del Movimiento Obrero Y La Izquierda, n.º 17 (septiembre), 15-38. https://doi.org/10.46688/ahmoi.n17.293.

- Cortés Conde, Roberto y Gallo, Ezequiel. La República Conservadora, 2a ed. Buenos Aires: Paidós, 2005.

- La Nación, 16 de enero de 1919.

- La Protesta, 23 de enero de 1919.

- Oved, Iaacov. El Anarquismo y el Movimiento Obrero en Argentina. Ciudad de México: Siglo Veintiuno, 1978.

- Wald, Pinnie. Koshmar (Pesadilla). Buenos Aires: Punto de Encuentro, 2019, XXXX.

Subscribe

Login

0 Comments

Oldest

Newest

Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments